Notice

Recent Posts

Recent Comments

Link

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

Tags

- 부자의 인생

- 새로운 삶

- 부자의 삶

- 아름다운 세상

- 지도자의 3가지 조건

- 성난 황소의 돌진

- 아름다운 꽃

- 부자의 길

- 온고지신

- 성공의 선택

- 한국인의 저력

- P세대

- 상선약수

- 성공의 지혜

- 경제의 힘

- 부자의 약속

- 우리 몸의 세가지 보물

- 부자의 세계

- 인재난

- 돈과 여자

- 신오복

- 10년 경험

- 새로운 도전

- 성공의 길

- 직업

- 부자

- 행복

- 부자의 땅

- 성공

- 신삼강오륜

Archives

- Today

- Total

시철과 신념

중산층을 촉진시키는 방안을 찾아라 본문

불안감에 지갑 닫아… 서글픈 흑자

가계 흑자율 25.9% 동아일보 입력 2012.08.18 03:10[동아일보]

회사원 임진혁 씨(30)의 월급은 350만 원(세금 제외)으로 지난해보다 10% 늘었다. 하지만 임 씨는 올여름 여름옷 한 벌 새로 사지 않았고 휴가 계획도 없다. 지난해 경기 고양시 원흥지구 보금자리주택에 당첨돼 아파트 분양금 2억 원을 마련해야 하기 때문이다. 계약금, 중도금으로 이미 5000만 원을 냈지만 2014년 1월 입주할 때까지 국민주택기금 대출을 뺀 중도금 1억 원을 더 내야 한다. 매달 월급의 80% 정도를 은행에 고스란히 넣고 있는 임 씨는 "여름 내내 외식 한 번 제대로 못했다"고 말했다.

소득이 증가했는데도 불안심리 때문에 허리띠를 졸라매는 가계가 늘고 있는 것으로 나타났다. 특히 내수 진작의 열쇠를 쥐고 있는 중산층이 더 빠르게 소비지출을 줄이고 있다.

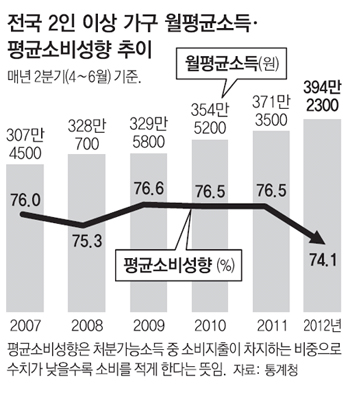

17일 통계청이 내놓은 '2분기(4∼6월) 가계 동향'에 따르면 전국 2인 이상 가구당 월평균 소득은 394만2300원으로 지난해 같은 기간보다 6.2% 증가했다. 11개 분기(2년 9개월) 연속 증가세다. 그러나 가구당 월평균 소비지출액은 238만6100원으로 작년 동기 대비 3.6% 늘어나는 데 그쳤다. 2010년 2분기 6.7%, 지난해 2분기 4.3%와 비교해 크게 낮아진 것이다. 특히 물가상승분을 제외한 실질소비지출 증가율은 1분기(2.2%)의 절반인 1.1%로 떨어졌다.

전체 가구를 소득에 따라 다섯 단계로 나눴을 때 중앙(40∼60%)에 있는 계층이 1년 전보다 소비지출을 0.1% 줄이면서 소비 부진을 주도했다. 중산층이 먼저 소비를 줄인 것이다. 반면 소득 하위 20%와 20∼40%인 계층은 각각 소비지출을 7.1%, 3.7% 늘렸고, 상위 20%의 소비도 5.1% 증가했다.

이에 따라 가처분소득(소득 가운데 세금 등을 내고 실제 쓸 수 있는 돈) 대비 소비지출액 비율을 나타내는 '평균 소비성향'도 74.1%로 떨어졌다. 관련 통계가 작성되기 시작한 2003년 이후 가장 낮은 것이다. 가계대출 증가의 영향으로 이자비용은 월평균 9만5000원(10.1%) 증가했다.

소득보다 지출을 더 줄이면서 흑자 가계는 늘었다. 흑자액(가처분소득―소비지출액)이 가처분소득에서 차지하는 비율인 '흑자율'은 25.9%로 2003년 이후 가장 높았다. 흑자율이 높아졌다는 건 가계가 향후 경기를 비관적으로 봐 소비 대신 저축을 늘린다는 뜻이다. 정부가 17일 다양한 내수 진작 정책을 쏟아낸 데에는 이처럼 닫힌 중산층의 지갑을 열어 내수를 활성화하겠다는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.

회사원 임진혁 씨(30)의 월급은 350만 원(세금 제외)으로 지난해보다 10% 늘었다. 하지만 임 씨는 올여름 여름옷 한 벌 새로 사지 않았고 휴가 계획도 없다. 지난해 경기 고양시 원흥지구 보금자리주택에 당첨돼 아파트 분양금 2억 원을 마련해야 하기 때문이다. 계약금, 중도금으로 이미 5000만 원을 냈지만 2014년 1월 입주할 때까지 국민주택기금 대출을 뺀 중도금 1억 원을 더 내야 한다. 매달 월급의 80% 정도를 은행에 고스란히 넣고 있는 임 씨는 "여름 내내 외식 한 번 제대로 못했다"고 말했다.

|

17일 통계청이 내놓은 '2분기(4∼6월) 가계 동향'에 따르면 전국 2인 이상 가구당 월평균 소득은 394만2300원으로 지난해 같은 기간보다 6.2% 증가했다. 11개 분기(2년 9개월) 연속 증가세다. 그러나 가구당 월평균 소비지출액은 238만6100원으로 작년 동기 대비 3.6% 늘어나는 데 그쳤다. 2010년 2분기 6.7%, 지난해 2분기 4.3%와 비교해 크게 낮아진 것이다. 특히 물가상승분을 제외한 실질소비지출 증가율은 1분기(2.2%)의 절반인 1.1%로 떨어졌다.

전체 가구를 소득에 따라 다섯 단계로 나눴을 때 중앙(40∼60%)에 있는 계층이 1년 전보다 소비지출을 0.1% 줄이면서 소비 부진을 주도했다. 중산층이 먼저 소비를 줄인 것이다. 반면 소득 하위 20%와 20∼40%인 계층은 각각 소비지출을 7.1%, 3.7% 늘렸고, 상위 20%의 소비도 5.1% 증가했다.

이에 따라 가처분소득(소득 가운데 세금 등을 내고 실제 쓸 수 있는 돈) 대비 소비지출액 비율을 나타내는 '평균 소비성향'도 74.1%로 떨어졌다. 관련 통계가 작성되기 시작한 2003년 이후 가장 낮은 것이다. 가계대출 증가의 영향으로 이자비용은 월평균 9만5000원(10.1%) 증가했다.

소득보다 지출을 더 줄이면서 흑자 가계는 늘었다. 흑자액(가처분소득―소비지출액)이 가처분소득에서 차지하는 비율인 '흑자율'은 25.9%로 2003년 이후 가장 높았다. 흑자율이 높아졌다는 건 가계가 향후 경기를 비관적으로 봐 소비 대신 저축을 늘린다는 뜻이다. 정부가 17일 다양한 내수 진작 정책을 쏟아낸 데에는 이처럼 닫힌 중산층의 지갑을 열어 내수를 활성화하겠다는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.

| [매경포럼] 중산층 70% 시대의 충분조건 | |

| 기사입력 2013.01.14 17:35:51 | 최종수정 2013.01.15 17:41:45 | |

지난해 말 매경이코노미가 내놓았던 설문조사 결과를 보면서 놀라웠다. 통계상으로 한국의 중산층 비율은 64%인데 10명 중 8명이 스스로를 중산층에 속하지 않는다고 생각한다는 것이다. 일본인은 7명꼴, 중국인은 5명꼴이니 우리의 스스로에 대한 의식이 참 초라하다. 상대적 박탈감일까, 절대적 빈곤일까. 주변을 둘러보면 이해는 간다. 기업들은 때만 되면 구조조정을 앞세워 쫓아낸다. 노동시장은 경직돼 새 일자리를 잡기 어렵다. 대기업일수록 싼 임금을 찾아 해외로 나가버렸다. 밀려난 월급쟁이들은 자영업에 뛰어들었다가 돈만 날렸다. 일자리 자체가 줄었고, 중산층으로 가기 위한 경제적 통로는 좁아졌다. 이론적으론 개인별 가처분소득의 딱 중간에서 양쪽(50~150%)에 해당하는 게 중산층이다. 2011년 1인당 가처분소득을 기준으로 월 175만원에서 525만원까지가 대상이다. 정작 직장인들에게 물었더니 기대치가 훨씬 높았다. 부채 없이 30평형 아파트 한 채는 있고, 중형 자동차와 예금 1억원 정도에 1년에 한 차례 이상 해외여행쯤은 해야 중산층이라고 답했다. 그런데 프랑스와 영국에서 통용된다는 중산층 기준은 우리 직장인들을 천박한 `속물`로 전락시켜 버린다. 1969년 당선된 조르주 퐁피두 전 프랑스 대통령이 선거 때 삶의 질을 높이겠다며 내건 공약에서의 기준은 우리와 참 다르다. 외국어 하나, 직접 즐기는 스포츠, 다룰 줄 아는 악기, 나름의 요리솜씨 등이다. 환경 문제에 자기 집 일 이상으로 적극성을 보이라는 항목도 있다. 영국 옥스퍼드대가 제시한 기준은 한결 더 고고하다. 페어플레이를 할 것, 자신의 주장과 신념을 가질 것, 약자를 두둔하고 강자에 당당히 대응할 것, 불의와 불법에 의연히 대처할 것 등이다. 프랑스와 영국은 선진국이니 경제적 차원을 넘어 문화적, 도덕적 측면을 더 강조한 것이라고 봐야 하나. 1969년의 프랑스와 옥스퍼드대학의 교재가 나온 1950년대 경제상황은 다른 나라보다 상대적으로 나았을지언정 절대적 풍요와는 거리가 멀었을 텐데. 박근혜 대통령 당선인의 공약에서 가장 먹혔던 슬로건 가운데 하나가 중산층 70% 시대를 다시 열겠다는 것이었다. 그러나 현실은 녹록지 않다. 지난해 무역8강국에 들어갔고, 세계 7번째로 인구 5000만명에 1인당 소득 2만달러 국가 대열에 진입했다며 자화자찬했지만 따져보면 압축성장의 어두운 그림자는 더 짙게 드리워지고 있다. 미국 갤럽의 조사에서 행복지수 순위는 세계 97위에 머문다. 선진국 클럽이라는 OECD 국가 중 자살률은 부끄럽게도 1위다. 새 정부의 정책에서 중산층 복원 방안을 제대로 마련하지 못하면 자칫 MB 정부의 `747플랜`처럼 허언으로 그칠 수도 있다. 중산층 소속감을 높이기 위해서는 국민 개개인의 소득을 올려주면 간단한데 뚝딱 못 해주니 고민일 게다. 물질적 풍요는 필요조건일 뿐 충분조건은 아니다. 새 정부의 중산층 70% 복원 방안에 프랑스나 영국에서 제시됐다는 기준 가운데 한둘이라도 원용한 실천항목이 선택됐으면 좋겠다. 먹고살기 바빠 죽겠는데 무슨 한가한 소리냐고 한다면 할 말 없다. 페어플레이나 불의에 맞서는 자세가 중산층과 무슨 관계냐고 쏘아붙이더라도 대응할 논리는 별로 없다. 위아래를 보듬고 아우르는 배려나 여유를 가질 수 있어야 진정한 중산층일 것 같아서다. 이런 중산층이 두꺼워져야 건강한 사회다. 2010년 새해 첫날 칼럼에서 작은 실천부터 하자고 제안한 적이 있었다. 그 직전 연말에 한 자선단체가 마련한 장애우들의 공연을 본 뒤 나도 조금씩 기부하겠다고 신청했었다. 나눌 재능이나 봉사할 시간이 부족하니 돈으로 대신하지만 뿌듯하다. 첫 여성 대통령도 탄생했으니 새해에는 우리 모두 좀 고고하게 살기 위해 노력해 보자. [윤경호 논설위원] | |||||||||

'부자' 카테고리의 다른 글

| 자린고비형 소비를 확인하라 (0) | 2012.09.03 |

|---|---|

| 불황에 이기는 전략을 펴쳐라 (0) | 2012.08.29 |

| 사업별 이익을 조사하라 (0) | 2012.08.13 |

| 불황에는 간편차림으로 일을 하라 (0) | 2012.08.06 |

| 유동성 함정에 빠지지 말아라 (0) | 2012.07.19 |