Notice

Recent Posts

Recent Comments

Link

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Tags

- 경제의 힘

- 부자의 약속

- 우리 몸의 세가지 보물

- 돈과 여자

- 신오복

- 새로운 도전

- 한국인의 저력

- 부자의 길

- 10년 경험

- 지도자의 3가지 조건

- 행복

- 직업

- 부자의 인생

- 부자의 땅

- 부자의 삶

- 상선약수

- 성공의 길

- 인재난

- 아름다운 세상

- P세대

- 성공의 선택

- 아름다운 꽃

- 부자

- 신삼강오륜

- 새로운 삶

- 부자의 세계

- 성난 황소의 돌진

- 성공

- 성공의 지혜

- 온고지신

Archives

- Today

- Total

시철과 신념

임대주택을 매월 분석하라 본문

집 있으나 없으나 쪼들리긴 마찬가지

매일경제 | 입력 2011.09.27 17:30 |

◆ 분노의 시대 ⑤ / 분노의 샘은 바로 집 ◆한국에서 집은 '분노의 샘'이다. 집 없는 사람은 자고 나면 뛰어오르는 전ㆍ월세금 부담에 '렌트푸어'로 전락하고, 집 있는 사람은 추락하는 집값과 대출금리 인상에 분노한다. 분노의 표적은 정부다. 전세난이 슬슬 시작됐던 지난해 말에는 "전세난은 없다"며 극구 부인하다 올해 들어서만 세 번째 대책을 내놨지만 전세금은 오히려 더 큰 폭으로 뜀박질했다. "집을 사야 전세난이 사라진다"며 각종 매매 활성화 대책도 내놨지만 별다른 효과가 없다.

# 사례 1. 김포시는 전통적으로 여당 강세 지역이었다. 농업에 종사하는 노년층 인구가 많기 때문이다. 그러나 지난해 5월 지방선거에서 민주당 소속 유영록 씨가 여당 후보를 제치고 시장에 당선됐다. 역풍은 '집값'에서 불었다. 김포시는 2006년 3.3㎡당 995만원이던 아파트 값이 선거 당시 857만원으로 13.85% 하락했다. 신도시인 고촌 일대 주민들은 "중전철 유치에 실패한 무능력한 여당 정치인 때문에 집값이 떨어졌다"며 투표장으로 몰려갔다. 투표율에서도 아파트 밀집지역인 고촌지역이 다른 지역 투표율을 훨씬 앞섰다.

# 사례 2. 경기도 내 유일한 3선 단체장인 여인국 과천시장은 요즘 '불면의 밤'을 보내고 있다. 지난 9월 8일 과천시선거관리위원회에 주민소환투표 청구 서명부가 접수됐다. 보금자리주택 건설에 분노한 과천시내 집주인들이 여인국 과천시장 주민소환을 위한 투표 청구 서명부를 제출한 것. 당장 시장 자리에서 쫓겨날 위기에 처했지만 여 시장은 보금자리주택건설을 아예 내놓고 반대하지도 못한다. 과천시는 세입자 비율이 60%를 훨씬 넘는다. 나날이 치솟는 전세금에 대한 세입자들의 분노 역시 만만치 않기 때문이다.

경기도 용인에 위치한 한 중견기업에 다니는 최승준 씨(가명ㆍ37)는 매달 31일만 되면 숨이 턱턱 막힌다.

월급날인 25일 이후 매달 300만원 안팎의 월급이 통장으로 들어오지만 월세로만 '딱' 110만원이 빠져나간다. 화성시 동탄신도시 반송동에 2년 전 얻었던 전셋집 전세금이 두 배 가까이 뛰어올랐다. 계약 갱신을 앞두고 목돈을 구하지 못해 어쩔 수 없이 월세로 전환한 것이다.

MB정부 들어 집값이 떨어졌다고 하지만 따지고 보면 예전보다 주택 구입이 쉬워진 것도 아니다. 부동산1번지 조사에 따르면 수도권의 경우 MB정부 동안 떨어진 집값 하락률은 5% 수준, 서울의 경우 되레 0.46% 올랐다.

박상언 유엔알컨설팅 대표는 "정확히 말해 집값 하락으로 피해를 본 하우스푸어들은 파주, 김포, 용인, 고양같이 노무현 정부 말 고분양가 아파트가 쏟아진 신도시 지역에 몰려 있다"며 "학군 수요, 출퇴근 수요가 몰린 서울 지역은 여전히 노무현 정부 때 고점가격을 지키고 있는 지역도 많다"고 말했다.

실제로 국토연구원의 올해 조사에 따르면 노무현 정부 때인 2006년 평균 7.9년 걸리던 내 집 마련 평균 소요 연수는 2008년 8.96년, 2010년 말에는 9.01년까지 되레 늘어났다.

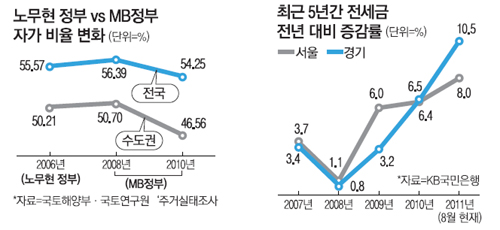

국토연구원이 조사한 '서울 및 수도권 지역별 점유형태 조사'에 따르면 MB정권 출범 직후인 2008년 말 50.70%였던 자가비율은 2010년 현재 46.56%로 크게 감소했다. 전세거주자 역시 29.56%에서 29.44%로 소폭 감소했다. 하지만 보증부 월세와 월세ㆍ사글세는 증가했다. 보증부 월세는 2년 전 16.08%에서 20.02%로 늘어났고 월세ㆍ사글세도 1.48%에서 2.14%로 증가했다. 나라 전체적으로는 '주거불안도'가 크게 높아진 것이다. 전셋집은 사라지고 월세는 갈수록 치솟는 상황에서 서민층의 분노가 쌓이는 것은 당연한 이치다.

그렇다고 집주인들이 마냥 전세난을 즐기고 있는 상황도 아니다. 한 모씨(42)는 경기 용인시 성복동에 전용 85㎡ 아파트를 2006년께 분양받았다. 분양가를 비롯해 각종 세금 등으로 5억5000만원을 쏟아부었다. 그러나 입주가 다가오면서 주택경기가 고꾸라졌다. 주택 가격은 입주 당시 5억원을 약간 웃돌다 지금은 4억6000만원에 집을 내놔도 문의전화 '한 통' 없다. 한씨는 "3년간 냈던 이자 비용과 떨어진 집값을 합해서 1억5000만원 이상을 손해봤다"며 "그나마 전세금이라도 안 올랐으면 진즉에 경매에 집이 넘어갔다"고 하소연했다.

현재 한씨와 같은 처지의 전국의 하우스푸어는 약 156만9000가구(549만1000명)에 이르는 것으로 추정된다. 전국 약 1691만7000가구 중 9%에 해당하는 수치다.

박원갑 부동산1번지 연구소장은 "현 정권이 보금자리 분양주택을 내놨지만 기대감만 불러일으키고 '용두사미'가 돼가는 건 이전 정부와 마찬가지"라며 "달라진 것은 노무현 정부 때는 집 가진 사람이라도 돈을 벌었지만 지금은 주택 유무에 상관없이 모두 피해자가 됐다는 것 아니겠냐"고 말했다.

◆ 전세난…집이 모자란 건 아닌데

통계청이 조사한 지난해 기준 우리나라 주택보급률은 102%에 달하고 있다. 수도권의 경우에도 100%를 넘지 못했지만 99%에 달한다. 2005년 조사와 비교할 때 주택 수는 13.1%(204만900채) 증가한 반면, 가구 수는 9.1%(145만2000가구) 증가해 주택공급물량 증가율이 훨씬 더 높았다. 그럼에도 불구하고 곳곳에서 주택수급난이 불거지고 전세난이 일어나는 이유는 뭘까.

서울을 제외한 다른 수도권 시장에 나와 있는 미분양주택, 임대주택은 주택을 소비하는 수요자와의 '미스매칭'이 공급난의 주 배경이다. 수도권 미분양 물량 2만182가구 가운데 상당수 물량은 수도권에서도 서울 도심에서 25㎞ 이상 떨어진 김포 동탄 파주운정 등 2기 신도시에 집중돼 있다. 김태욱 타이거하우징 대표는 "지금의 전세난의 중심에 선 사람들은 수도권 중산층으로 초ㆍ중ㆍ고 재학 자녀들을 둔 사람들"이라며 "이들이 학원가와 멀고 상대적으로 교육여건이 떨어지는 수도권 외곽으로 이사를 간다는 것은 정말 어려운 선택"이라고 말했다. 김선덕 건설산업전략연구소장은 "수도권의 전세난은 전체적으로 수요가 집중되는 학원가 주변에 재건축ㆍ재개발이 멈추면서 신규 주택공급이 끊어진 상황에서 전세매물이 월세매물로 전환속도가 빨라진 것이 가장 큰 배경"이라고 지적했

# 사례 2. 경기도 내 유일한 3선 단체장인 여인국 과천시장은 요즘 '불면의 밤'을 보내고 있다. 지난 9월 8일 과천시선거관리위원회에 주민소환투표 청구 서명부가 접수됐다. 보금자리주택 건설에 분노한 과천시내 집주인들이 여인국 과천시장 주민소환을 위한 투표 청구 서명부를 제출한 것. 당장 시장 자리에서 쫓겨날 위기에 처했지만 여 시장은 보금자리주택건설을 아예 내놓고 반대하지도 못한다. 과천시는 세입자 비율이 60%를 훨씬 넘는다. 나날이 치솟는 전세금에 대한 세입자들의 분노 역시 만만치 않기 때문이다.

경기도 용인에 위치한 한 중견기업에 다니는 최승준 씨(가명ㆍ37)는 매달 31일만 되면 숨이 턱턱 막힌다.

월급날인 25일 이후 매달 300만원 안팎의 월급이 통장으로 들어오지만 월세로만 '딱' 110만원이 빠져나간다. 화성시 동탄신도시 반송동에 2년 전 얻었던 전셋집 전세금이 두 배 가까이 뛰어올랐다. 계약 갱신을 앞두고 목돈을 구하지 못해 어쩔 수 없이 월세로 전환한 것이다.

MB정부 들어 집값이 떨어졌다고 하지만 따지고 보면 예전보다 주택 구입이 쉬워진 것도 아니다. 부동산1번지 조사에 따르면 수도권의 경우 MB정부 동안 떨어진 집값 하락률은 5% 수준, 서울의 경우 되레 0.46% 올랐다.

박상언 유엔알컨설팅 대표는 "정확히 말해 집값 하락으로 피해를 본 하우스푸어들은 파주, 김포, 용인, 고양같이 노무현 정부 말 고분양가 아파트가 쏟아진 신도시 지역에 몰려 있다"며 "학군 수요, 출퇴근 수요가 몰린 서울 지역은 여전히 노무현 정부 때 고점가격을 지키고 있는 지역도 많다"고 말했다.

실제로 국토연구원의 올해 조사에 따르면 노무현 정부 때인 2006년 평균 7.9년 걸리던 내 집 마련 평균 소요 연수는 2008년 8.96년, 2010년 말에는 9.01년까지 되레 늘어났다.

국토연구원이 조사한 '서울 및 수도권 지역별 점유형태 조사'에 따르면 MB정권 출범 직후인 2008년 말 50.70%였던 자가비율은 2010년 현재 46.56%로 크게 감소했다. 전세거주자 역시 29.56%에서 29.44%로 소폭 감소했다. 하지만 보증부 월세와 월세ㆍ사글세는 증가했다. 보증부 월세는 2년 전 16.08%에서 20.02%로 늘어났고 월세ㆍ사글세도 1.48%에서 2.14%로 증가했다. 나라 전체적으로는 '주거불안도'가 크게 높아진 것이다. 전셋집은 사라지고 월세는 갈수록 치솟는 상황에서 서민층의 분노가 쌓이는 것은 당연한 이치다.

그렇다고 집주인들이 마냥 전세난을 즐기고 있는 상황도 아니다. 한 모씨(42)는 경기 용인시 성복동에 전용 85㎡ 아파트를 2006년께 분양받았다. 분양가를 비롯해 각종 세금 등으로 5억5000만원을 쏟아부었다. 그러나 입주가 다가오면서 주택경기가 고꾸라졌다. 주택 가격은 입주 당시 5억원을 약간 웃돌다 지금은 4억6000만원에 집을 내놔도 문의전화 '한 통' 없다. 한씨는 "3년간 냈던 이자 비용과 떨어진 집값을 합해서 1억5000만원 이상을 손해봤다"며 "그나마 전세금이라도 안 올랐으면 진즉에 경매에 집이 넘어갔다"고 하소연했다.

현재 한씨와 같은 처지의 전국의 하우스푸어는 약 156만9000가구(549만1000명)에 이르는 것으로 추정된다. 전국 약 1691만7000가구 중 9%에 해당하는 수치다.

박원갑 부동산1번지 연구소장은 "현 정권이 보금자리 분양주택을 내놨지만 기대감만 불러일으키고 '용두사미'가 돼가는 건 이전 정부와 마찬가지"라며 "달라진 것은 노무현 정부 때는 집 가진 사람이라도 돈을 벌었지만 지금은 주택 유무에 상관없이 모두 피해자가 됐다는 것 아니겠냐"고 말했다.

◆ 전세난…집이 모자란 건 아닌데

통계청이 조사한 지난해 기준 우리나라 주택보급률은 102%에 달하고 있다. 수도권의 경우에도 100%를 넘지 못했지만 99%에 달한다. 2005년 조사와 비교할 때 주택 수는 13.1%(204만900채) 증가한 반면, 가구 수는 9.1%(145만2000가구) 증가해 주택공급물량 증가율이 훨씬 더 높았다. 그럼에도 불구하고 곳곳에서 주택수급난이 불거지고 전세난이 일어나는 이유는 뭘까.

서울을 제외한 다른 수도권 시장에 나와 있는 미분양주택, 임대주택은 주택을 소비하는 수요자와의 '미스매칭'이 공급난의 주 배경이다. 수도권 미분양 물량 2만182가구 가운데 상당수 물량은 수도권에서도 서울 도심에서 25㎞ 이상 떨어진 김포 동탄 파주운정 등 2기 신도시에 집중돼 있다. 김태욱 타이거하우징 대표는 "지금의 전세난의 중심에 선 사람들은 수도권 중산층으로 초ㆍ중ㆍ고 재학 자녀들을 둔 사람들"이라며 "이들이 학원가와 멀고 상대적으로 교육여건이 떨어지는 수도권 외곽으로 이사를 간다는 것은 정말 어려운 선택"이라고 말했다. 김선덕 건설산업전략연구소장은 "수도권의 전세난은 전체적으로 수요가 집중되는 학원가 주변에 재건축ㆍ재개발이 멈추면서 신규 주택공급이 끊어진 상황에서 전세매물이 월세매물로 전환속도가 빨라진 것이 가장 큰 배경"이라고 지적했

'부자' 카테고리의 다른 글

| 현재시점에서 금융을 점검하고 대처하라 (0) | 2011.10.12 |

|---|---|

| 금융의 새로운 매력을 점검하라 (0) | 2011.10.06 |

| 월세 시장을 분석하라 (0) | 2011.09.26 |

| 재판을 통해 새로움을 찾아라 (0) | 2011.09.17 |

| 살림살이가 힘든 이유 (0) | 2011.08.11 |